市民に聞かれて”いい”と”だめ”

なぜかわからない疑問点がある

これらの5つの「なぜ?」がある限り、議員が市民に隠れて都合よくことを決めているようにしか、私には思えてなりません。議会運営のことを決めるのに、市民の方に聞かれてまずい話など、私には一切ないからです。自分の話に誤りがないのであれば、会派の代表者は公開の場でしっかりと自分の意見を主張すればよい話ですし、その発言に責任を持つべきことです。

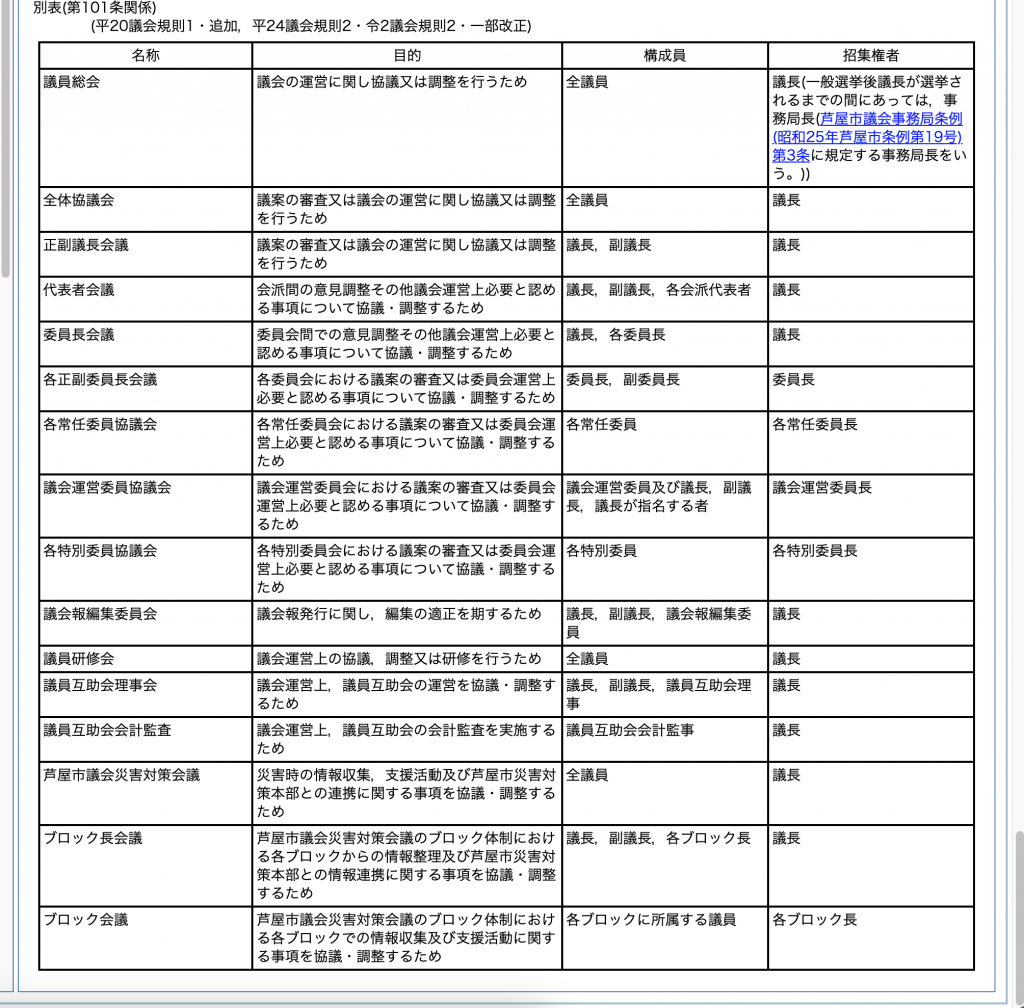

私が事務局に尋ねた時も、職員ですら「議会運営委員会」と「代表者会議」の境目について、明確に違いを答えることはできていませんでした。そのぐらい、同じような会議が二つある意味がわからないことになります。

過去をたどると「特別委員会の設置」「問責決議」「100条委員会」など有無の大事な決定は、こうした一部の会派代表の中だけで話しあわれて、市民にはその会話は知らされずに決定されていました。

明らかに不公平な決め方

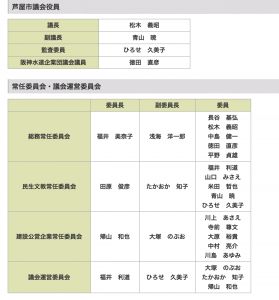

この代表者会議が、上の表の「芦屋市議会会派代表者会議」の目的に書かれてるように、単なる「各会派相互間の連絡調整」というのであれば、なぜ、正副議長を含む4役、正副委員長等、大事な役の選出をこの会議の場で調整せずに、副議長が各会派の部屋を回り、それぞれの意向を聞いて調整しながら決めるのでしょうか。しかも、数の多い会派から条件共に優先されています。

予め誰にするかを内々で調整がなされるのであれば、情報の伝わり方も後先となり、言わば「仲間はずれにする」ということもできるのが実態としてあります。私が疑問点にあげた「5番目のなぜ」のように「これは不公平ではないのかな?」と明らかに感じる決定事項が実際のところありました。

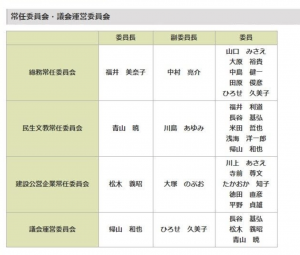

今期の約束事として「3つの常任委員会の副委員長は、新人議員に必ず順番に経験させよう。」というのが決まっていました。しかし、副議長が各会派の部屋に提案を持ってこられた内容を見ると、既に副委員長になったはずの議員の名前が今度は「委員長」として入っていたのです。

私が「副議長と同じ会派の人は、副委員長に一度なっているはずなので、別の方を選ばない理由は?」と言うと副議長は「いいえ、一度も副委員長になっていないです。」と言われたので、私もそれ以上は何も言わずにおきました。

実際は私の言うことが正しかったのですが、正副議長の新体制になる前までは、以下のように建設公営企業常任委員会で、既に副議長の会派の新人議員は副委員長を経験していました。

しかし、今回副議長が選出した建設公営企業常任委員会の副委員長は、前回と同じ新人議員の方がされることになりました。

新体制となる前の副議長選出の所信表明の中で、立候補者だった副議長は「公平な議会運営に努める。」と表明されていたので、その言葉に私も大変期待を寄せていた矢先でのことでしたので、このような決定があったことがとても残念に思えてなりませんでした。

今の芦屋市政に正常な行政機能を取り戻したい!そのための議会改革が必要であると強く感じています。どうか、公平な議会運営が行われていきますよう、そのことを切に願うばかりです。

![【YouTubeモコモコ通信 】問責決議で暴走したメディアとSNSの真相[vol.3]](https://takaoka-tomoko.me/wp-content/uploads/2025/06/スクリーンショット-2025-06-24-14.00.34-e1750741360204-150x150.png)

![【YouTubeモコモコ通信 】問責決議で暴走したメディアとSNSの真相[vol.2]](https://takaoka-tomoko.me/wp-content/uploads/2025/06/mqdefault-150x150.jpg)

![【YouTubeモコモコ通信 】問責決議で暴走したメディアとSNSの真相[vol.1]](https://takaoka-tomoko.me/wp-content/uploads/2025/06/maxresdefault-150x150.jpg)